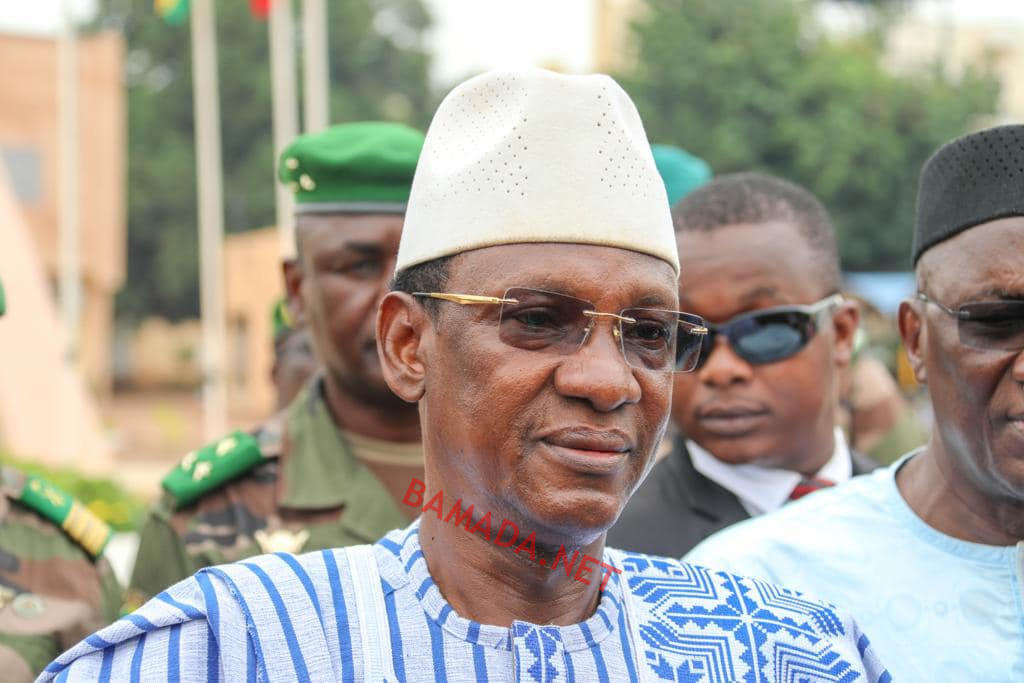

Le 27 juin 2025, dans un texte long et grave, Dr Choguel Kokalla Maïga tire la sonnette d’alarme. Il s’inquiète du retour des pratiques anciennes, de l’émergence d’une classe politique fabriquée, de la répression des voix libres, de la confiscation de l’idéal de la transition. Il en appelle à la vertu, à la légalité républicaine, à l’esprit de responsabilité. Soit.

Ces préoccupations ne sont pas illégitimes. Elles sont même partagées. Mais ce qui interroge, c’est l’identité même de celui qui les exprime. Car enfin, Choguel Maïga ne fut pas un simple observateur du processus en cours : il en fut l’un des principaux concepteurs et opérateurs politiques. C’est un peu comme si l’architecte d’un pont, après l’avoir bâti selon ses plans, revenait sur les lieux en affirmant que les piliers ont été mal posés.

Nommé Premier ministre en juin 2021, Choguel Maïga avait clairement affiché son ambition devant le Conseil national de transition : « conduire le Mali à un point de non-retour ». L’expression se voulait historique, presque prophétique. Aujourd’hui, elle mérite un examen de conscience. Car si ce point a été atteint, c’est bien sous sa direction. Rupture avec l’ordre constitutionnel, affaiblissement du pluralisme, glorification discursive de la souveraineté sans traduction institutionnelle solide… tout cela ne s’est pas imposé à lui : cela s’est mis en place par lui.

Il a été à la manœuvre lors du report des élections, a théorisé la « rectification » de la transition, a consolidé un appareil décisionnel opaque, marginalisant les voix dissidentes. Le gouvernement, durant cette phase, n’a pas simplement agi en son nom : il a agi selon sa pensée. Choguel n’a pas seulement exercé le pouvoir ; il en a fourni le langage, le récit, la justification.

Or, le voilà aujourd’hui endossant le rôle du sage lucide, qui alerte la nation contre les dérives. Il parle d’une nouvelle classe politique construite sur mesure ? Mais qui a procédé à la mise à l’écart méthodique des partis établis ? Il s’inquiète de la résurgence de l’arbitraire ? Mais qui a théorisé l’exception au nom de la souveraineté ? Il déplore la dérive autoritaire ? Mais qui a neutralisé l’espace public en traitant toute critique comme suspecte de connivence avec « les ennemis du Mali » ?

On ne saurait dissocier aussi commodément son passé d’acteur central et sa posture actuelle d’observateur inquiet. La trajectoire qu’il dénonce aujourd’hui n’est pas une inflexion inattendue : c’est la continuation logique d’une orientation qu’il a lui-même imprimée. La légitimation d’un pouvoir dur, l’éviction des contre-pouvoirs, la fusion entre discours souverainiste et pratique autoritaire, tout cela figurait déjà dans sa feuille de route gouvernementale.

La tentative de se refaire une santé morale en se présentant comme conscience éveillée de la transition est, à ce titre, peu convaincante. Quitter la primature ne suffit pas à effacer les responsabilités passées. La morale publique n’est pas un habit qu’on revêt selon la météo politique. Et la mémoire collective, malgré ce que certains espèrent, n’est pas toujours aussi volatile qu’on le suppose.

Alors non, Choguel ne nous livre pas un cri de cœur. Il nous tend un miroir. Et s’il détourne les yeux, c’est peut-être parce qu’il y aperçoit, trop clairement, le reflet exact de celui qui a conçu l’architecture du système qu’il feint aujourd’hui de découvrir.

Hamma Sidibé

Source: L’Alternance