Malgré les sanctions récemment infligées aux autorités administratives des cercles de Kéniéba et de Kangala, l’exploitation illégale de l’or a repris de plus belle dans ces zones riches en ressources aurifères. Un désaveu pour les autorités locales.

Le retour en force de l’orpaillage clandestin, à peine quelques semaines après les décisions disciplinaires à l’encontre de certains responsables administratives et militaires locaux, met en lumière la profondeur du mal qui ronge la gouvernance minière au Mali : une impunité systémique, des réseaux mafieux solidement implantés, et une administration incapable de se réformer durablement.

Il faut dire que les sanctions annoncées contre plusieurs responsables administratifs des deux cercles avaient suscité un espoir timide. Beaucoup y voyaient un signal fort de l’Etat, bien décidé à reprendre la main sur les zones minières échappant à son contrôle. Mais sur le terrain, le retour à la normale n’aura été qu’un mirage éphémère.

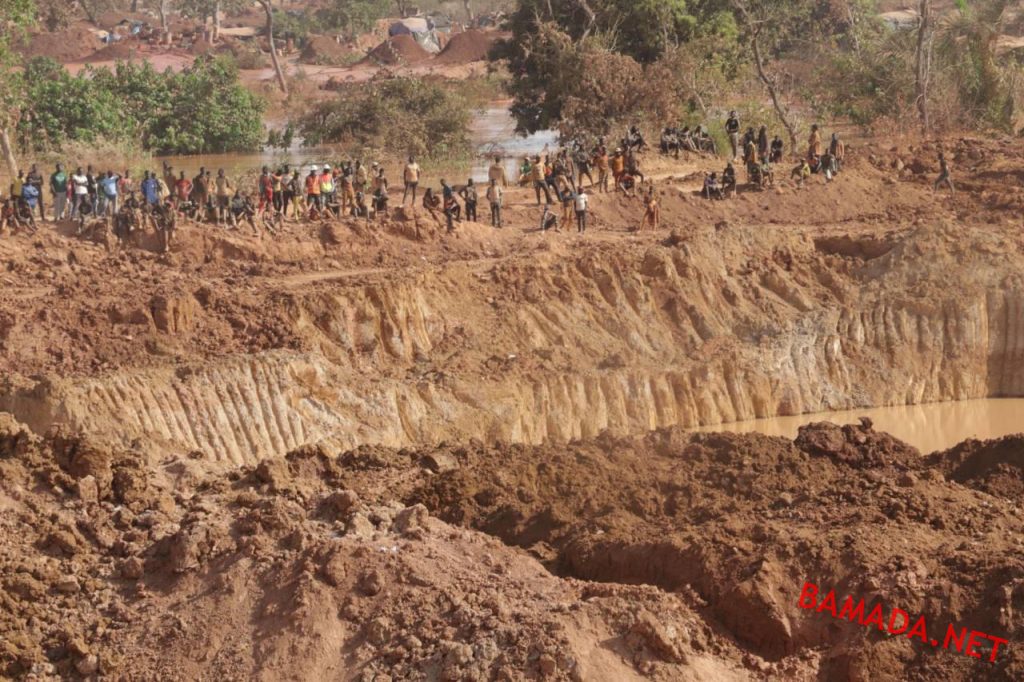

Selon nos informations, à Kéniéba comme à Kangala, les sites illégaux ont vite rouvert, avec leurs cortèges de bulldozers. Les mêmes acteurs, souvent bien connus des autorités locales et des populations, ont repris leurs activités sans être « inquiétés ». Ce constat amer soulève une question cruciale : les sanctions prises ont-elles été suivies d’effet ou se sont-elles limitées à des décisions administratives sans portée réelle sur les réseaux de l’exploitation clandestine ?

Ce nouvel épisode montre que le problème dépasse largement la simple mise en cause de quelques individus. L’exploitation illégale de l’or est devenue un système parallèle, organisé, protégé, et dans certains cas intégré aux circuits officiels.

Selon un spécialiste du domaine, l’Etat semble enchaîner les mesures ponctuelles : suspensions, affectations, descentes musclées sans jamais s’attaquer aux causes structurelles de cette économie informelle. En l’absence d’une stratégie cohérente et d’un suivi rigoureux, les acteurs illégaux s’adaptent et reprennent aussitôt leurs activités.

Les premières victimes de cette situation sont les populations locales, laissées à elles-mêmes face aux conséquences sanitaires, sécuritaires et environnementales de cette exploitation anarchique. Les terres agricoles sont ravagées, les rivières polluées, les tensions sociales exacerbées par la présence d’orpailleurs étrangers souvent mieux armés et organisés.

« Nous avons applaudi quand les chefs de cercle ont été sanctionnés, mais aujourd’hui, c’est encore pire. Il n’y a plus de contrôle du tout. Ceux qui exploitent l’or illégalement agissent comme s’ils étaient au-dessus des lois », confie un notable de Kéniéba, joint par téléphone.

Absence de l’administration locale

Aujourd’hui, avec la reprise des exploitations illégales dénoncées par les populations locales tout prouve qu’on assiste à un relâchement inquiétant du contrôle de l’Etat, notamment à travers ses représentants régionaux. Les gouverneurs de Kayes et Koulikoro sont ainsi pointés du doigt pour leur silence, leur inaction face à cette dérive qui compromet l’ordre public, la santé des populations et les recettes de l’Etat.

L’absence de réaction ferme de l’administration régionale fait naître un sentiment d’abandon chez les habitants, qui n’hésitent plus à accuser les autorités locales de passivité.

Il est inadmissible que dans un Etat de droit, l’exploitation illégale prospère au vu et au su de tout le monde. Cela s’apparente à une démission pure et simple des autorités locales.

Il est temps pour les plus hautes autorités de tirer les leçons de cet échec. Les sanctions administratives, aussi nécessaires soient-elles, ne suffisent pas à démanteler un système aussi enraciné. Il faut une réponse globale qui combine la refonte de la gouvernance minière locale, avec un audit indépendant des pratiques administratives. A défaut, les sanctions resteront des coups d’épée dans l’eau.

Amadou Sidibé