Une vingtaine d’archives sonores sont présentées à Dakar jusqu’au 21 juin.

La voix grésillante d’un tirailleur sénégalais, enregistrée il y a plus d’un siècle dans un camp de prisonniers allemand de la Première Guerre mondiale, résonne dans une salle de conférence où l’attention est palpable.

Cette archive inédite fait partie d’une collection d’enregistrements sonores de Sénégalais, conservés au Musée ethnologique de Berlin. Une partie de cette collection est désormais accessible au public africain, dans le cadre de l’exposition « Échos du passé : à la découverte du patrimoine culturel immatériel » au musée des civilisations noires de Dakar.

« Est-ce que vous reconnaissez la langue ? », interroge Massamba Gueye, chercheur et commissaire de l’exposition, devant une audience composée notamment d’étudiants.

« Si je ne me trompe pas, c’est du wolof (la langue la plus parlée au Sénégal, ndlr). J’ai entendu +c’est une honte+, +il n’y a pas la paix+ », répond Khady Ba, 23 ans, parmi le public.

« Vous confirmez ce que les experts ont découvert. C’est un prisonnier de guerre qui chante en wolof la complainte d’une femme », poursuit M. Gueye.

Un sentiment de gravité mêlé de fierté envahit la salle alors que les archives sonores, principalement chantées, se succèdent. Le public s’efforce d’identifier des mots, de reconnaître des thèmes musicaux, des localités oubliées, des souvenirs enfouis dans une mémoire collective qui s’érode avec le temps.

« Le wolof a beaucoup évolué dans les zones urbaines. Certains mots renvoient à des réalités disparues, mais la structure de la langue demeure », explique M. Gueye.

« Le Sénégalais s’identifie à sa langue, à son folklore, à ses rites et aux faits sociaux. Le patrimoine immatériel englobe tous ces éléments et constitue ainsi l’essence de notre identité », dit-il.

« Je lance un appel à tous les pays qui ont colonisé des nations africaines et du monde entier à faire preuve d’honnêteté en restituant ce patrimoine immatériel oral. Cela réconciliera les peuples », déclare M. Gueye, alors que la coopération internationale entre musées se concentre surtout sur le patrimoine matériel acquis durant la colonisation.

Une vingtaine d’archives sonores sont présentées à Dakar jusqu’au 21 juin. Les plus anciennes datent de 1910 et ont été enregistrées dans un lieu de divertissement à Berlin. La plupart proviennent de prisonniers de guerre du camp de Wünsdorf, près de Berlin, enregistrés entre 1915 et 1918.

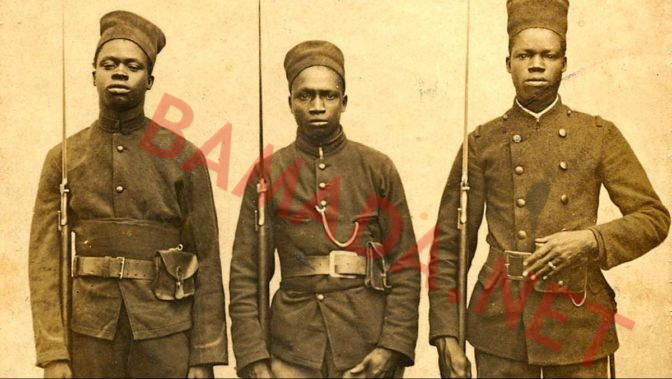

Environ 4 000 soldats africains recrutés par l’armée française y étaient détenus. Des expériences y étaient menées pour inciter les prisonniers à changer de camp en leur offrant des conditions spéciales, comme la liberté de religion. C’est là qu’a été inaugurée le 13 juillet 1915 la première mosquée sur le sol allemand.

C’est aussi là que la Commission Phonographique Royale Prussienne, composée de scientifiques, linguistes et ethnologues, a produit plus de 2 600 enregistrements sonores à des fins de recherche, conservés dans les archives du Musée ethnologique de Berlin et à l’université Humboldt.

Parmi les voix identifiées figure celle d’Abdoulaye Niang, un soldat musulman ayant servi dans l’armée française, né sur l’île de Gorée en 1878. Déplacé de Wünsdorf vers un camp de travail forcé roumain, il est décédé dans un hôpital de Lyon des suites de la tuberculose.

D’autres enregistrements sont attribués à Madia Diouf, qui avait une vingtaine d’années lors de son internement à Wünsdorf. Selon les archives de la commission phonographique, M. Diouf était agriculteur avant de rejoindre l’armée, originaire de « Banol près de Dakar », un lieu aujourd’hui disparu.

« Nous souhaitons mener une recherche collaborative car ces éléments font partie de votre histoire », déclare Lars-Christian Koch, directeur du Musée ethnologique de Berlin.

« Nous voulons identifier les sociétés productrices de ces enregistrements. L’un des moyens sera probablement de recourir aux réseaux communautaires, où des personnes peuvent encore comprendre certaines expressions d’il y a un siècle », ajoute Hamady Bocoum, directeur du Musée des civilisations noires de Dakar.

Grâce à la numérisation, la diffusion de ce patrimoine est « tout à fait réalisable », estime-t-il.

Après avoir écouté une prière musulmane tirée d’une archive, Cheikh Mbake Diop, étudiant en cinéma de 28 ans, se dit « très ému ». « Il faut qu’on en parle. C’est important. Si mon père écoutait ça, il pleurerait sûrement. Parce qu’il a l’habitude de chanter cela et c’est très puissant », confie-t-il.