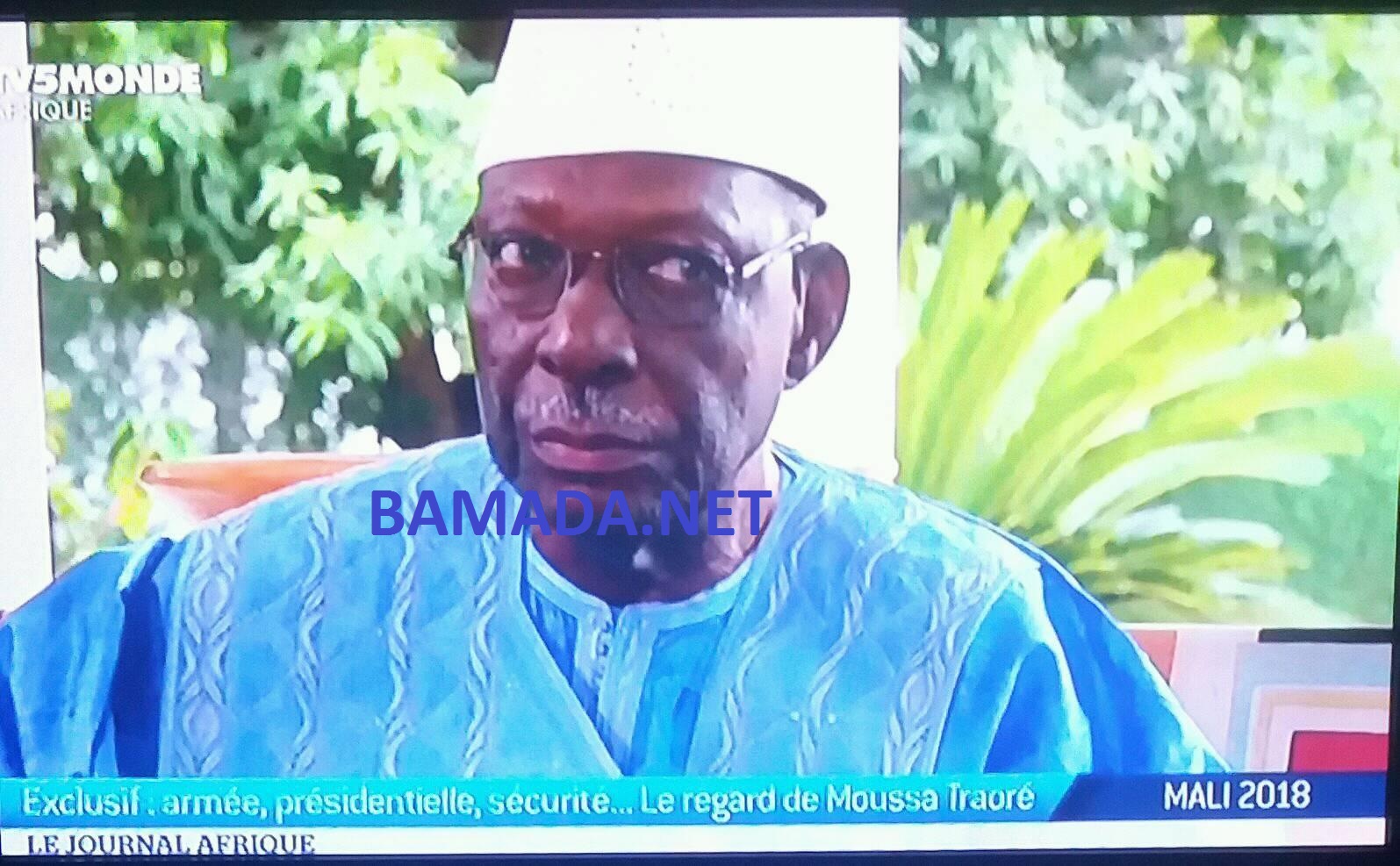

Qui est, réellement, Moussa Traoré ? Comment est-il arrivé au pouvoir ? Comment a-t-il exercé le pouvoir ? Comment a-t-il quitté le pouvoir ? Quel héritage a-t-il laissé aux Maliens ? Dans le but de répondre à ces cinq questions, Dr Choguel Kokalla Maïga et Pr Issiaka Ahmadou Singaré dans leur énième coproduction ont mis sur le marché un livre de trois cent pages, intitulé ‘’Hommage au Général d’armée Moussa Traoré, Secrétaire général de l’Union Démocratique du Peuple Malien ’’, dont le lancement a eu à la Maison de la Presse. Après la publication du résumé des trois premières parties de cet ouvrage dans nos précédentes livraisons, nous vous livrons ci-dessous la quatrième et dernière partie de nos morceaux choisis qui porte sur la manière donc le processus de la chute du Général Moussa Traoré a été concocté.

Les vraies raisons du coup d’Etat du 26 mars 1991

Moussa Traoré est tombé parce qu’il était devenu une menace pour le « néocolonialisme négrier et impénitent » français. Il gênait pour trois raisons : son prestige personnel sur la scène politique, tant africaine et qu’internationale, sa dignité face à un Mitterrand infantilisant les chefs d’Etat africains, ses projets pour le futur.

Le prestige personnel sur la scène politique, tant africaine et qu’internationale

En septembre 1987, Bamako a accueilli la 37è session du Comité régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le Mali y présente une réforme du secteur de la santé. Elle est adoptée par les participants à la rencontre. Ainsi est née l’Initiative de Bamako dont la mise en œuvre a valu au Mali les félicitations du Directeur de l’UNICEF, James Grant, qui en recommande l’adoption aux autres pays participants. Avec l’Initiative de Bamako, le mali procède à la décentralisation dans le secteur de la santé avec la création des centres communautaires de santé au niveau des communes et des villages, des centres de santé de référence.

Les 28 et 29 mai 1988, se tiennent, à Addis-Abeba, le 24è sommet de l’OUA. Moussa Traoré y est élu, à l’unanimité, Président en Exercice de l’organisation panafricaine. L’élection reste au travers de la gorge des gouvernants français, telle arête de poisson. Ils ne peuvent pas manquer de se rappeler ce jour de l’année 1983 lorsqu’à la suite de leurs manœuvres, ils ont réussi à empêcher l’élection du ministre des Affaires étrangères du Mali, Alioune Blondin Bèye, au poste de Secrétaire général, en suscitant la candidature d’un obscur Paul Okumba d’Okwatsegue du Gabon. Président en Exercice de l’OUA, Moussa Traoré porte la voix du Mali aux quatre coins de l’humanité, des Etats-Unis au Japon en passant par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), la République Fédérale d’Allemagne, la République Populaire de Chine, les Etats-Unis d’Amérique.

Du 29 au 30 septembre 1990, malgré les manœuvres du gouvernement français, il est, grâce au soutien de l’Afrique tout entière à travers ses chefs d’Etat, avec le Premier ministre Briand Mulroney élu co-président du premier Sommet mondial pour les enfants, organisé par les Nations-Unies. L’événement est d’importance : 159 gouvernements y participent dont 71 chefs d’Etat ou de gouvernement.

La dignité face à un Mitterrand infantilisant les chefs d’Etat africains

Les 19, 20 21 juin 1990, François Mitterrand accueille le traditionnel sommet France-Afrique à la Baule. Les participants sont des chefs d’Etat ou de gouvernement. Ils sont : arabophones, anglophones, francophones, hispanophones, lusophones. Le locataire de l’Elysée se sent fier d’être le plus grand parmi les Petits. Son discours est, à la fois, long et filandreux :une laborieuse dissertation sur la coopération certes, mais également sur la nécessité pour les Africains d’ opérer des changements dans leur mode de gouvernement.

Subitement, c’est la surprise. Après force recommandations, il assène, péremptoire, à l’attention des chefs des trente-sept délégations présentes : « Lorsque je dis démocratie, lorsque je trace un chemin, lorsque je dis que c’est la seule façon de parvenir à un état d’équilibre au moment où apparaît la nécessité d’une plus grande liberté, j’ai naturellement un schéma tout prêt : système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure : voilà le schéma dont nous disposons. Nous en avons discuté plusieurs fois et hier soir encore en particulier. »

Puis, conditionnant l’aide au développement à la pratique de la démocratie, il enchaîne : « La France liera, dans sa démarche, tout son effort de contribution aux efforts accomplis pour aller vers plus de démocratie. » Elle sera « plus tiède face aux régimes qui se comporteront de façon arbitraire » Elle sera « enthousiaste envers ceux qui franchiront avec courage ce pas vers la démocratie ». Selon lui, suprême ignorance de l’évolution des sociétés humaines : « Il n’y a pas de développement sans démocratie et vice-versa » L’on est tenté de poser la question : quels sont les pays où la démocratie a précédé le développement ? Quoi qu’il en soit, le passage est inadmissible pour Moussa Traoré. Le président malien choisit de lui répondre point par point. Contre l’injonction « démocratisez vos régimes », il réplique : « La démocratie n’est pas une camisole de force que l’on fait porter aux peuples ». Contre le chantage de l’aide liée, il ajoute : « La France pourra donner plus au Sénégal et au Benin, ce n’est pas ce qui remplira les caisses ».

Moussa Traoré n’a pas pu concevoir que l’on infantilise les Africains au point de de leur donner des leçons. François Mitterrand ne peut pas concevoir qu’un chef d’Etat africain lui donne la réplique de manière si cinglante. A partir du Sommet de La baule, les ponts sont définitivement rompus entre les deux hommes. Vindicatif, rancunier, Mitterrand cherchera par tous les moyens à mettre fin à la présence de Moussa Traoré à la tête de l’Etat malien. Il y réussira en s’appuyant sur des Maliens qui n’hésiteront pas à s’aboucher avec l’étranger contre leur propre pays.

Les projets pour le futur

De 1974 à 1985, le Mali a connu une série de sécheresse qui ont conduit le gouvernement à concevoir un programme de développement comportant quatre volets : l’autosuffisance alimentaire, la maîtrise de l’eau, la protection de l’écosystème, le désenclavement intérieur et extérieur. Pour l’exécution d’un tel programme, Moussa Traoré a sollicité que soit privilégiée « l’aide qui vient de nous-mêmes », étant donné qu’elle est « la plus utile ».

Il n’empêche, certains investissements sont tels que l’appui de l’étranger est indispensable. Sept projets-phares sont conçus. Ainsi, au terme de négociations avec les partenaires :

– l’URSS s’est engagée à aménager 200 000 ha de terres irriguées dans le Méma-Farimaké ;

– la République populaire de Chine à exploiter le pétrole et à construire le barrage de Taoussa,

-le Japon, à créer la ceinture verte de Diéma à Ménaka sur une largeur de 20 kilomètres,

– la République Fédérale d’Allemagne à procéder au dé-caillassage du seuil de Sotuba,

– les Etats-Unis d’Amérique, la RFA et la Chine à contribuer à la réalisation de l’université,

L’université conçue est : nationale, décentralisée et professionnalisée afin qu’elle ne devienne une fabrique de chômeurs. Ces six projets sont complétés par un septième. Il est relatif au volet « sécurité » : 1 200 soldats, toutes armes et tous grades confondus sont envoyés dans les meilleures académies militaires pour se former et revenir faire face à d’éventuelles guerres du futur ; dans le même temps, une usine de fabrication de pièces et de munitions serait construite à Markala afin de fabriquer, pour tous les pays africains utilisant du matériel militaire soviétique, des pièces de rechange et des munitions qui leur seraient nécessaires.

Le coup d’Etat et la fin du régime de l’UDPM

Des prétextes devaient être trouvés pour justifier l’opposition au régime. Ils le seront. Les élèves et les étudiants, organisés au sein de l’AEEM, ont formulé des exigences : extension du bénéfice de la bourse à certaines catégories de lycéens et son augmentation, ouverture des internats, entre autres. Au nom des travailleurs, l’UNTM monte aux créneaux et exige une augmentation des salaires. Des négociations sont ouvertes. L’AEEM obtient satisfaction sur toute la ligne, l’UNTM, à l’intention de ses syndiqués, une augmentation équivalente à 30% des rémunérations mensuelles.

Les négociations sont entamées le lundi 18 mars 1991. Elles se sont prolongées le mardi 19 mars. Mais, le mercredi 20 mars, tous les efforts pour aboutir aux accords sont réduits à néant. En effet, une réunion très restreinte a lieu ce jour dans une villa du quartier de l’Hippodrome. En compagnie du maître de céans, l’ambassadeur de France, des responsables de l’AEEM, un avocat, professeur à l’ENA… Le compte rendu des négociations avec le gouvernement crée un dilemme : que faire, toutes les revendications ayant été satisfaites ? L’ambassadeur de France permet d’en sortir : vous avez tout obtenu, mais si vous ne faites pas attention, vous allez tout perdre ; si Moussa Traoré arrive à tenir son congrès, les assises décideront de l’ouverture et il restera au pouvoir ; ce qu’il faut, c’est un sacrifice, vous êtes des Africains, vous savez ce que cela signifie : il faut que le sang coule.

Au sortir de cette réunion, les responsables de l’AEEM se rendent au ministère de l’Education nationale le jeudi 21 mars. Ils y étaient attendus depuis la mi-journée. A leur arrivée, ils refusent de signer les accords, prétextant qu’ils ne sont qu’un moyen pour permettre au parti et au gouvernement de gagner du temps pour tenir leur congrès avant de se retourner ensuite contre elle pour la mâter. En réalité, il leur avait été promis, au cas où le pouvoir serait renversé, la satisfaction de toutes leurs doléances avec une augmentation de 100% des bourses et l’ouverture des internats. L’UNTM, de son côté, adopte un position similaire : le volteface. Par la voix de son secrétaire général adjoint, elle fait clairement comprendre, en bamanankan, au président de la commission de conciliation, malgré les concessions consenties : Monseigneur, ce n’est plus une question d’argent, mais du renversement de Moussa.

Le vendredi 22 mars, les Echos annonce le bain de sang prévu la matinée de ce jour. A quatre du matin, des barricades sont dressées en différents points de Bamako. A huit heures, les échauffourées commencent : des affrontements avec les forces de l’ordre, des « marches violentes avec casses techniques », des actes de vandalisme sur fond d’incendies de domiciles privés et d’édifices publics. Des malfrats profitent du désordre pour casser et piller. Cela dure jusqu’au lundi 25 mars.

Ce jour, Moussa Traoré tient une réunion de crise à Koulouba avec des membres du BEC et du gouvernement dont : Monzon Keïta, le général Mamadou Coulibaly, le général Sékou Ly, Cheick Oumar Doumbia, le Secrétaire général de la Présidence, Django Keïta, le Directeur de cabinet du Président de la République, Moustapha Dème, le chef d’état-major général des armées, le colonel Ousmane Coulibaly, le chef u PC opérationnel mis en place pour contenir les débordements, le colonel Bakary Coulibaly.

A 18 heures, ils sont rejoints par le ministre Dème venu aux nouvelles : un ami lui aurait appris, depuis Dakar, qu’un coup d’Etat a eu lieu au Mali. A peine a-t-il fini de parler que le ministre Moulaye Haïdara fait irruption dans la salle leur demandant de tout arrêter pour démentir RFI qui, dans son journal de 18 heures a annoncé qu’un coup d’Etat a eu lieu à Bamako. Le coup d’Etat n’aura lieu que le mardi 26 mars pratiquement à 0 heure. C’est dire que les opposants étaient en contact permanent avec leurs commanditaires, les autorités françaises et avec certains officiers de l’armée.

Quelques instants après l’arrestation de Moussa Traoré, des officiers s’organisent au sein d’un Comité de Réconciliation Nationale (CRN). Le général Abdoulaye Ouologuem et le colonel Oumar Diallo en briguent la présidence. Ils seront écartés au profit du colonel Amadou Toumani Touré avec l’appui du colonel Kafougouna Koné. Par la suite, ils se retrouvent avec des acteurs du « Mouvement démocratique » et, ensemble, créent le Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP). La constitution est suspendue, les institutions de la IIè République sont dissoutes, un gouvernement de transition est nommé avec, à sa tête, Soumana Sacko. Le régime de l’UDPM a vécu. Une ère nouvelle s’ouvre. Elle débute avec l’illusion lyrique le 26 mars 1991, pour s’achever avec la tragédie le 12 avril 2012 et la fin de la IIIè République le 18 août 2020.

Diaoulén Karamoko Diarra